1950 年的一天,美籍意大利物理学家、诺贝尔奖获得者恩利克・费米,在与他人讨论飞碟及外星人问题时,突然冒出一句:“他们都在哪儿呢?” 这句看似简单的问话,引出了一个深刻的科学论题 —— 费米悖论。

费米悖论的核心是对地外文明存在性的过高估计与缺少相关证据之间的矛盾。

我们先来看看宇宙的宏大尺度。

在浩瀚无垠的宇宙中,星系的数量多到难以想象。科学家估计,可观测宇宙中大约有 1000 亿 - 2000 亿个星系,而每个星系又包含着千亿乃至万亿颗恒星 。例如,我们所处的银河系,直径约为 10 - 20 万光年,包含了至少 1000 亿颗恒星 。在如此庞大的恒星数量基础上,行星的数量更是数不胜数。仅在银河系内,就可能存在着数十亿颗位于宜居带的行星,这些行星具备液态水存在的条件,从理论上来说,是有可能孕育出生命的。

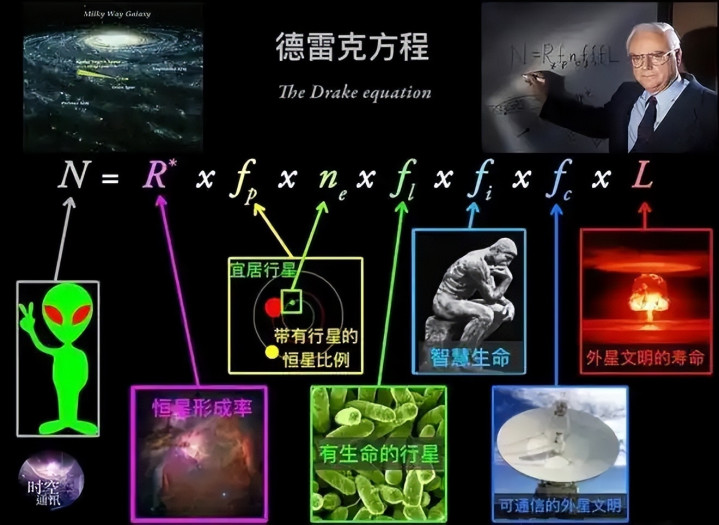

为了估算外星文明的数量,科学家们提出了德雷克公式:

虽然这个公式中的许多参数目前还无法精确确定,但通过一些合理的假设和估算,我们可以大致推测外星文明的数量。

即便生命在行星中出现的概率极小,仅在银河系内,也应该存在相当数量的文明。这一观点符合平庸原理,即地球并非特殊,只是一颗典型的行星,具有和其他星体相同的规律和现象。

然而,现实却与这种理论上的推断形成了鲜明的对比。人类对宇宙的探索已经取得了长足的进展,宇宙飞船已经参观或探测了太阳系中绝大部分的行星及其主要卫星,天文学家还追踪了成千上万颗星球发出的微波信号。

但我们至今没有发现任何能够证明外星人存在的生命信号,也没有观测到外星飞船或者探测器之类的证据。

为什么会这样?

生命的诞生是一个极其复杂且概率极低的事件,需要诸多近乎完美的条件相互配合 。

这一观点也构成了生命稀有假说的核心内容,该假说认为地球上生命的存在和演化是稀有事件,而非普遍现象。

从恒星的角度来看,质量必须适中。质量过大的恒星,其内部核聚变反应过于剧烈,寿命往往只有几百万年甚至更短 ,如此短暂的时间根本不足以让生命完成诞生与进化的过程。以参宿七为例,这颗蓝超巨星的质量约为太阳的 23 倍,它的寿命预计只有 1000 万年左右 ,在这样的时间尺度内,生命很难有机会出现并发展。

相反,质量过小的恒星,如红矮星,虽然寿命可达数百亿年甚至更长,但它们发出的光和热较弱,且能量输出不稳定,会频繁产生强烈的耀斑活动,对周围行星的环境产生极大的干扰,也不利于生命的诞生和发展。只有像太阳这样质量适中、处于主序星阶段且相对稳定的恒星,才能为生命的诞生提供一个长期稳定的能量来源。据估计,宇宙中类似太阳的恒星占比仅为 5% - 20% 。

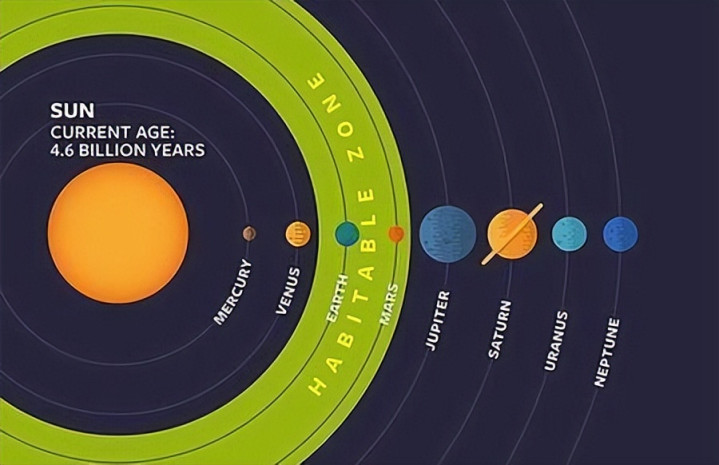

对于行星而言,所处的位置至关重要。

它必须处于恒星的宜居带内,这一区域的温度既不过高也不过低,使得行星表面的水能够以液态形式存在。液态水对于生命的起源和发展具有不可替代的作用,它是许多化学反应的溶剂,参与了生命体内的各种代谢过程。以地球为例,它与太阳的距离恰到好处,使得地球表面平均温度维持在 15℃左右,水能够在固态、液态和气态之间循环转换,为生命的诞生和繁衍创造了良好的条件。

如果地球距离太阳更近,如金星,表面温度可高达 460℃以上,水会被完全蒸发;若距离更远,如火星,表面平均温度约为 - 63℃,水大多以冰的形式存在,这些极端的环境都不利于生命的诞生和发展。此外,行星还需要有足够的质量来维持大气层的存在,大气层不仅能够保护行星表面免受陨石的撞击和宇宙辐射的伤害,还能调节行星的温度,保持气候的稳定。

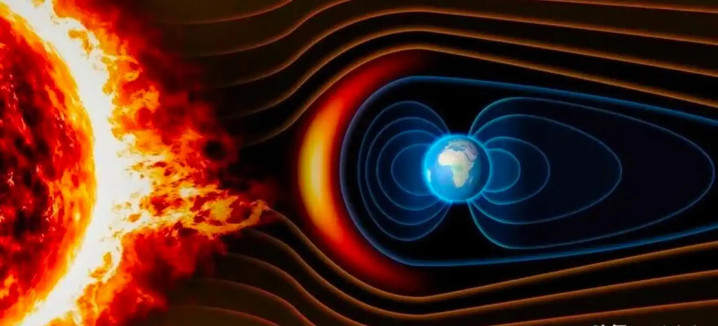

同时,行星内部的活动也很重要,例如地球的液态铁质核心通过对流运动产生了磁场,磁场能够阻挡太阳风等高能粒子的侵袭,保护大气层不被剥离,为生命的发展提供了一个安全的环境。然而,满足这些条件的行星在宇宙中并不多见。

生命的诞生还需要一系列复杂的化学反应和物质基础。

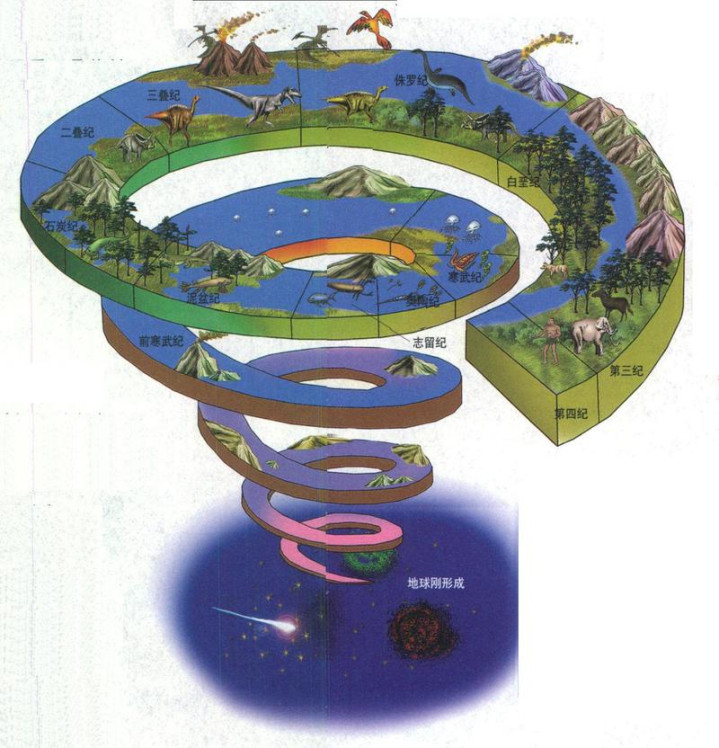

在地球早期,通过闪电、紫外线等能量输入,简单的无机物逐渐合成了氨基酸、核苷酸等有机小分子,这些有机小分子进一步聚合形成了蛋白质、核酸等生物大分子,最终形成了能够自我复制和代谢的原始生命。这一过程涉及到众多的化学反应和条件,每一步都充满了偶然性和复杂性。即使在地球上,生命的诞生也花费了数十亿年的时间,并且在这个过程中经历了无数次的失败和尝试。

从分子层面来看,生物大分子的形成和组装需要精确的条件和顺序,例如蛋白质的折叠结构对于其功能至关重要,而错误的折叠可能导致蛋白质失去活性,这进一步增加了生命诞生的难度。 综合以上各种因素,生命诞生的概率极其微小,这使得外星文明的出现也变得极为罕见,这也是我们至今尚未发现外星文明的一个重要原因。

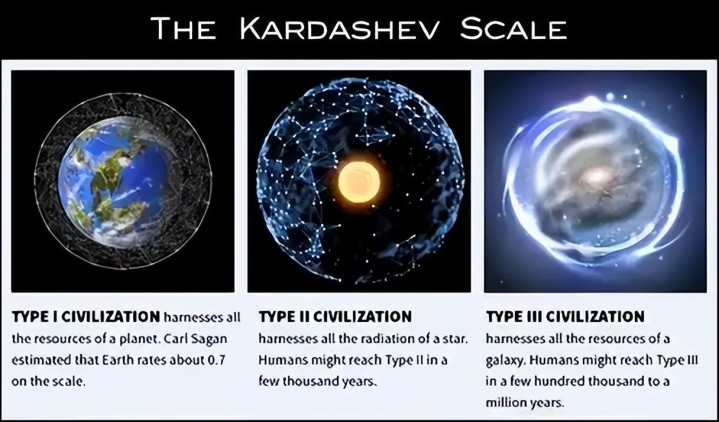

还有,外星文明的发展并非一蹴而就,而是面临着诸多难以跨越的障碍,这些障碍使得高级外星文明的出现变得极为罕见,也在很大程度上解释了人类为何至今未能发现外星文明的踪迹。在探讨外星文明发展的阻碍时,卡尔达肖夫指数是一个重要的概念。

这一指数由前苏联科学家尼古拉・卡尔达肖夫于 1964 年提出 ,它按照文明对能量的掌控和利用程度,将宇宙中的文明划分为不同的等级。

一级文明,也被称为行星文明,这类文明能够充分利用所在行星的全部能源,包括行星自身产生的能量以及从外部到达行星的能量,如太阳能、地热能等。目前,人类文明尚未达到一级文明的水平,据科学家估算,地球文明大约处于 0.7 级左右。

我们虽然已经在能源利用方面取得了一定的进展,如开发利用化石能源、风能、水能、太阳能等,但距离完全掌控和利用地球的所有能量还有很长的路要走。例如,我们还无法有效地利用地球内部深处的能量,对于太阳能的利用效率也相对较低 。

二级文明是恒星文明,该文明有能力利用其所在恒星系统的全部能量。以我们的太阳系为例,二级文明能够完全捕获和利用太阳辐射出的所有能量。为了实现这一目标,科学家提出了戴森球的概念。戴森球是一种理论上的巨型结构,它可以完全包裹住恒星,从而最大限度地收集和利用恒星的能量 。然而,建造这样一个巨大的结构,需要极其先进的技术和庞大的资源,这对于目前的人类来说是难以想象的。从一级文明发展到二级文明,需要在能源利用、材料科学、工程技术等多个领域取得巨大的突破,这可能需要几千年甚至更长的时间。

三级文明则是星系文明,这类文明能够掌控和利用整个星系的能源,比如银河系。对于三级文明来说,黑洞、中子星等天体都可能成为其利用的能源来源。

他们或许已经掌握了操纵时空的技术,能够实现超光速飞行,在星系内自由穿梭 。从二级文明进化到三级文明,所需的时间更为漫长,可能需要几十万年甚至更久。在这个过程中,文明需要不断克服技术瓶颈、资源短缺、生存危机等诸多挑战。

从卡尔达肖夫指数的角度来看,宇宙中高级文明的发展需要漫长的时间和巨大的突破。由于宇宙的年龄约为 138 亿年,而地球的年龄只有 46 亿年,在这漫长的时间里,虽然可能有许多文明在不断发展,但要达到能够被人类轻易观测到的高级阶段,并非易事。

也许在宇宙的某个角落,曾经有文明朝着高级阶段发展,但在发展过程中遇到了无法克服的困难,最终走向了毁灭。比如,文明可能因为资源耗尽而无法继续发展,或者因为内部战争、自然灾害等原因而消亡。

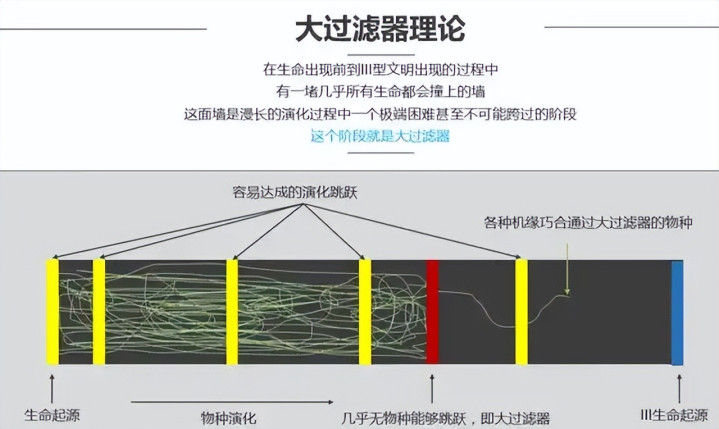

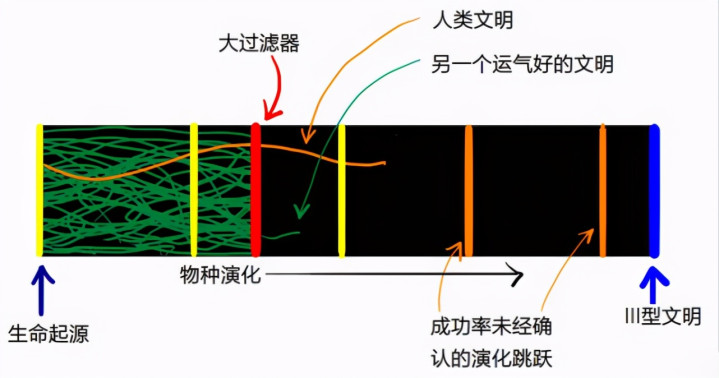

与卡尔达肖夫指数相关的是大过滤器理论,这一理论由美国乔治梅森大学的助理教授罗宾・汉森提出 ,为解释费米悖论提供了一个独特的视角。

大过滤器理论认为,在生命从诞生到发展成为能够进行星际旅行的高级文明的过程中,存在着一个或多个难以跨越的障碍,这些障碍就像一个个过滤器,将绝大多数的文明阻挡在了成为高级文明的道路之外。

生命的起源是一个充满挑战的过程。从无机物到有机物,再到能够自我复制的分子,最后形成简单的单细胞生命,每一步都需要特定的条件和机缘巧合。在宇宙中,虽然行星的数量众多,但具备生命诞生条件的行星可能相对较少。即使生命在某个行星上诞生了,从简单的单细胞生命进化到复杂的多细胞生命,也面临着重重困难。例如,细胞的分化和组织形成需要精确的调控机制,任何一个环节出现问题,都可能导致进化的停滞。

当生命进化到一定阶段,还会面临诸如环境变化、物种竞争、资源短缺等问题。地球历史上就发生过多次大规模的物种灭绝事件,如奥陶纪 - 志留纪灭绝、二叠纪 - 三叠纪灭绝等,这些事件导致了大量物种的消失,许多可能正在朝着高级文明发展的生物就此灭绝。对于已经发展出智慧生命的文明来说,技术的发展也并非一帆风顺。

随着文明的进步,可能会出现一些具有毁灭性的技术,如核武器、基因武器等,如果这些技术失控,可能会导致文明的自我毁灭。人工智能的发展也可能带来潜在的风险,一旦人工智能拥有了自我意识,并且其目标与人类不一致,就可能对人类文明构成威胁。

人类目前已经发展到了一定的阶段,掌握了一定的科学技术,但我们是否已经成功跨越了大过滤器中的关键阶段,仍然不得而知。也许我们已经幸运地通过了一些艰难的关卡,但未来还有更多的挑战等待着我们。

如果大过滤器仍然存在于我们前方,那么人类文明的未来充满了不确定性。我们需要更加谨慎地发展科技,合理利用资源,避免自我毁灭的危机,同时积极探索宇宙,寻找其他文明存在的证据,以更好地理解我们在宇宙中的位置和未来的发展方向。

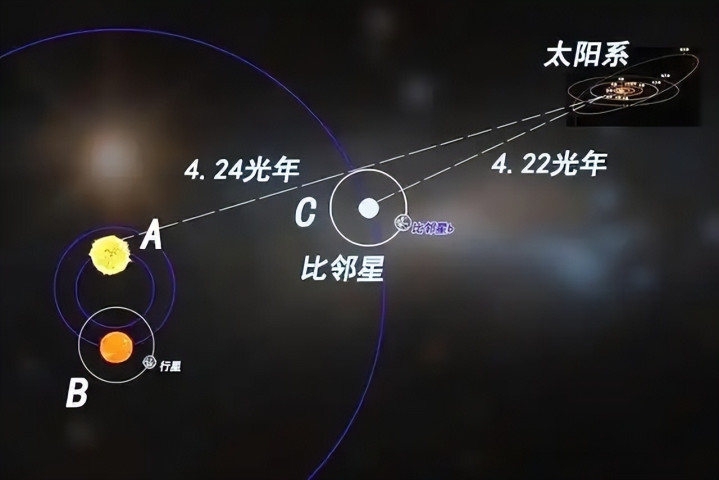

还有,宇宙的浩瀚无垠超乎想象,其巨大的尺度和星系间遥远的距离,成为了星际探索难以跨越的鸿沟。在这广袤的宇宙中,恒星与恒星之间、星系与星系之间的距离动辄以光年为单位。

例如,离我们太阳系最近的恒星系统是半人马座阿尔法星系,距离地球约 4.22 光年 。这意味着,即使以光的速度 —— 每秒约 30 万公里飞驰,也需要 4.22 年才能抵达。

而人类目前所制造的飞行器,速度与光速相比简直是天壤之别。以旅行者一号为例,它是人类发射的飞得最远的航天器之一,截至目前,它的速度约为每秒 17 公里左右 。按照这个速度,要到达半人马座阿尔法星系,需要数万年的时间,这远远超出了人类的寿命极限和目前技术所能支持的任务时长。

人类目前探索外星文明的方法也存在一定的局限性,这在很大程度上影响了我们发现外星文明的进程。在众多寻找外星文明的方法中,搜寻地外文明计划(SETI)是最具代表性的项目之一 。该计划主要通过射电望远镜监听来自宇宙的无线电信号,试图从中寻找可能由外星文明发出的信号。其背后的假设是,一个足够先进的文明可能会主动向宇宙广播信号,就像人类向宇宙发射无线电波来传递信息一样。

然而,这种方法存在诸多局限性。它基于一个假设,即外星文明会使用类似于我们的技术来进行通信。

但实际上,外星文明的技术发展路径可能与我们截然不同,他们可能使用我们无法想象的通信方式。外星文明可能已经发展出超越传统无线电的通讯方式,如中微子通信、引力波通信、量子通信等 。中微子是一种不带电、质量极小的基本粒子,几乎不与其他物质相互作用,能够轻松穿越地球甚至整个宇宙,可将信息传递到遥远的地方;引力波则是由超新星爆炸、黑洞碰撞等剧烈天体事件产生的时空波动,传播速度与光速相同,也能在宇宙中长距离传播 ;量子通信利用量子比特的特性,具有超高的安全性和传输效率,还能实现超远距离的信息传输 。

而人类目前的技术还无法识别和捕捉这些信号,就如同我们的祖先在一个多世纪以前察觉不到无线电呼救信号一样,外星文明的信息很可能此刻就围绕在我们周围,但我们却不懂得如何去捕捉。

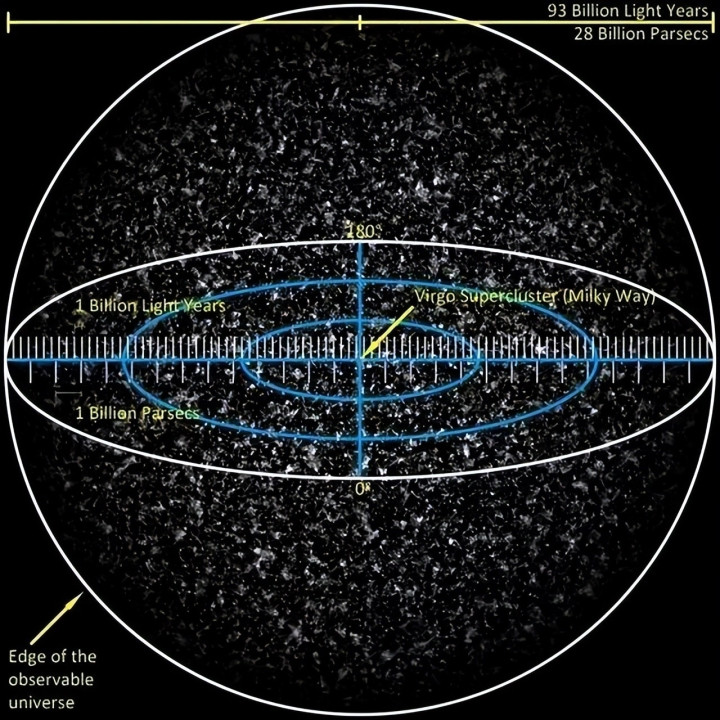

人类搜索外星文明的范围极其有限,这也是我们至今未能发现外星文明的一个重要原因。

宇宙的浩瀚程度超乎想象,可观测宇宙的直径约为 930 亿光年 ,其中包含着数千亿个星系,每个星系又包含着数以亿计的恒星和行星。在如此庞大的宇宙中,人类的搜索范围仅仅是其中微不足道的一部分。

以目前的技术,我们主要依靠射电望远镜对宇宙进行观测。然而,射电望远镜的观测范围受到多种因素的限制,如望远镜的灵敏度、分辨率以及观测时间等 。即使是最先进的射电望远镜,也只能覆盖有限的宇宙空间。例如,阿雷西博射电望远镜曾经是世界上最大的单口径射电望远镜,其直径达到 305 米,但它所能观测到的宇宙范围在整个宇宙中仍然只是一个极小的区域 。

科学家计算过,如果以地球为中心画出一个直径 33000 光年的球体,那么人类在几十年的探索中只搜索了这个球体的 0.0000000000000000058% 。

这个直径 33000 光年的球体基本上包含了银河系人口最稠密的区域,甚至还包含了一些周边的星团。即便宇宙中普遍存在生命,在如此小的搜索比例下,我们未能发现外星文明也就不足为奇了。 随着宇宙的不断膨胀,星系之间的距离正在逐渐增大,这使得我们能够观测到的宇宙范围相对变得更小。一些遥远的星系正在以接近光速的速度远离我们,它们发出的信号可能永远也无法到达地球,或者在到达地球时已经变得极其微弱,难以被我们探测到。

人类对宇宙的探索还受到时间的限制。我们的探测活动才刚刚开始,与宇宙的漫长历史相比,人类进行外星文明搜索的时间极其短暂。外星文明的信号可能在数千年前就已经发出,但我们直到最近才有能力开始监听;或者它们的信号可能在未来的某个时间点到达,而我们需要在正确的时间和地点进行监听才能捕捉到。